Quale antropocentrismo? Il cammino nella storia della centralità dell’essere umano

Il cammino nella storia del pensiero dell’antropocentrismo è lungo e il concetto può essere interpretato in molti modi diversi a seconda del contesto. Proviamo a seguire il percorso che la centralità dell’uomo ha visto nella storia, soprattutto nella filosofia e nella scienza, fino ad arrivare ai nostri giorni. Oltre a seguire questo percorso storico dai primi passi nella filosofia greca, l’idea è capire quale ruolo possa avere una visione umanistica (e che tipo di Umanesimo) per la crescita e il progresso della nostra società.

Dai Sofisti al Medioevo

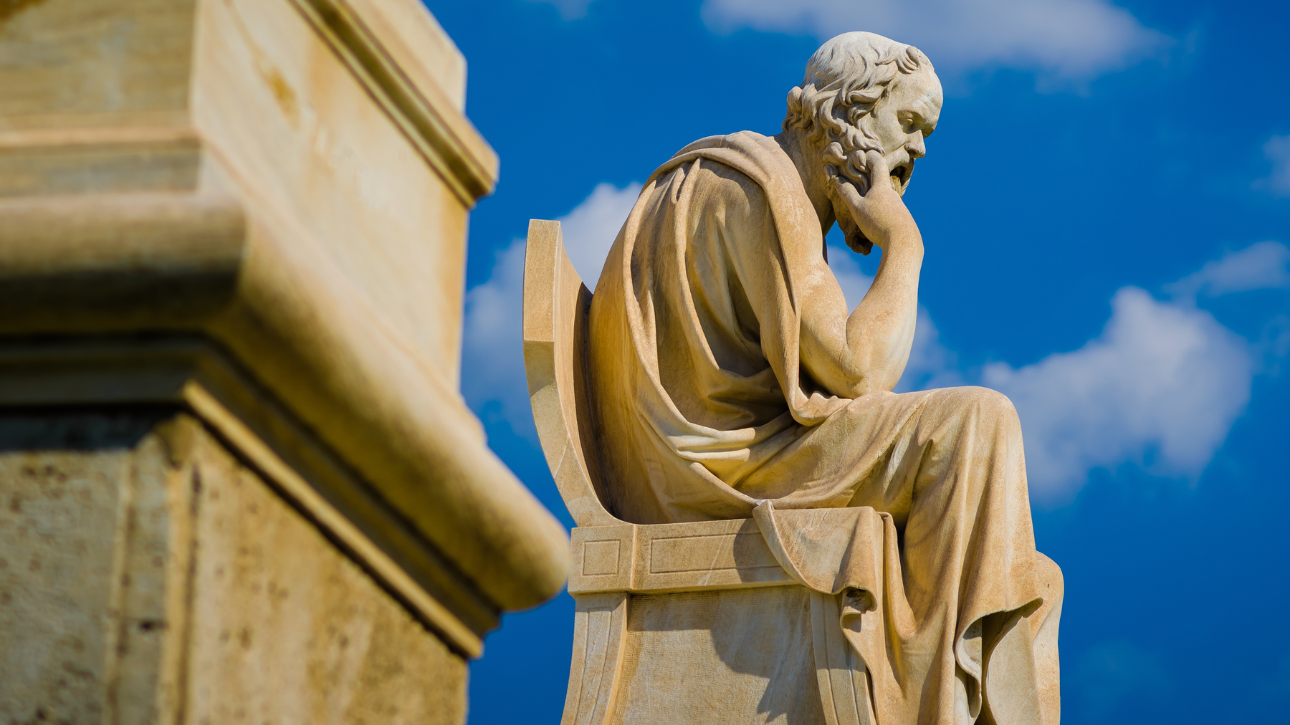

I Sofisti furono tra i primi a porre l’uomo al centro della riflessione, vista anche in chiave di un soggettivismo e relativismo della conoscenza. Protagora (490-415/411 a.C.) sosteneva che l’uomo fosse misura di tutte le cose, Gorgia (483-375 a.C) spinse il soggettivismo e il relativismo alle estreme conseguenze, con l’affermazione dell’inesistenza e inconoscibilità di una realtà oggettiva.

Socrate (470-399 a.C.), pur fortemente critico nei riguardi dei sofisti, mantenne questa centralità ponendo la sua attenzione sull’etica e la conoscenza di sé mentre Platone (428-348 a.C.) proietta l’uomo verso una ricerca senza fine della perfezione di un modello ideale. Aristotele (384-322 a.C.), riporta sulla terra l’idealismo platonico ed è noto per la sua definizione dell’uomo come animale razionale (e anche sociale e politico). Il suo antropocentrismo pone la ragione umana quale strumento di conoscenza e interpretazione della realtà.

Nel Medioevo la riflessione sull’uomo, sul suo rapporto con il mondo e con Dio, non viene certo a cessare, passa però in subordine di fronte alla centralità della ricerca teologica. Anche se si tratta di una semplificazione nella spiegazione di un periodo storico molto più complesso, è indubbio che tutte le riflessioni filosofiche medievali ruotino intorno a problematiche di natura religiosa.

Il Rinascimento, l’Illuminismo e la filosofia kantiana

L’intermezzo medievale così centrato sui temi religiosi ci accompagna fino al Rinascimento, movimento culturale poliedrico in cui l’essere umano torna al centro della riflessione. In realtà l’Umanesimo rinascimentale non è certo una visione del mondo monolitica. La centralità dell’uomo di Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), quale essere totalmente libero di autodeterminarsi e scegliere il proprio essere, si contrappone, per esempio, alla prospettiva di Niccolò Machiavelli (1469-1527), molto più deterministica e realistica da sfociare quasi nel cinismo.

L’Illuminismo è un po’ il seguito naturale di un’epoca in cui si afferma il razionalismo a partire da Cartesio (1596-1650). L’antropocentrismo è basato sul trionfo della ragione quale strumento di conoscenza e controllo della realtà. La filosofia di Kant (1724-1804) va a suggellare questo periodo storico. La sua Critica della ragion pura costruisce un sistema di pensiero in cui la conoscenza scientifica parte dal soggetto, ma si tratta di un “soggettivismo oggettivo” in quanto avente valore universale. Tale conoscenza, però, è limitata ai fenomeni, cioè a ciò che si mostra ai nostri sensi. Nulla può dirci riguardo alla realtà in sé che sta a fondamento dei fenomeni. Questa conclusione apre la riflessione kantiana all’irrazionalismo romantico e all’idealismo hegeliano.

La crisi dell’antropocentrismo tradizionale nell’Ottocento

La separazione della scienza dalla filosofia nell’Ottocento, la Teoria dell’evoluzione delle specie di Darwin (1808-1882), la nascita delle scienze umane, l’affermarsi del positivismo, mettono in crisi l’antropocentrismo tradizionale che non poteva certo essere difeso dai grandi sistemi di pensiero idealistici. L’essere umano, da artefice del progresso scientifico e tecnologico, diventa una parte del tutto e anche oggetto di studio. La scoperta dell’Inconscio di Freud (1856-1939) sembra mettere definitivamente in crisi il razionalismo cartesiano-illuministico. Le successive scoperte delle neuroscienze mettono addirittura in discussione libero arbitrio e creatività. L’agire umano sembra sottostare a logiche materialistiche di origine biologica.

Tra i grandi sistemi di pensiero ottocenteschi l’idealismo hegeliano e il marxismo sono tra i più influenti. La riflessione giovanile di Marx è focalizzata sulla condizione umana del lavoratore nel sistema capitalistico, mettendone in evidenza la sensibilità umanistica dell’autore. Tuttavia, lo sviluppo successivo del pensiero marxiano, per quanto punti all’emancipazione della classe proletaria oppressa, perde la sua valenza umanistica nel momento in cui il marxismo pretende di diventare una scienza della storia ribaltando la dialettica hegeliana. Questo tentativo, oltre a rivelarsi illusorio e fallimentare, aprirà la strada alle successive interpretazioni dogmatiche del marxismo e che hanno trasformato un’idea di emancipazione dell’uomo in uno strumento di oppressione. Per quanto ci siano stati molti che hanno creduto al comunismo in buona fede come un’idea di liberazione e di vera affermazione della democrazia, l’applicazione pratica nei paesi del socialismo reale ha privilegiato l’interpretazione dogmatica del pensiero di Marx.

Il Novecento

Nietzsche (1844-1900), con la sua opera di demolizione dei grandi sistemi metafisici e dei dogmi ottocenteschi, riapre la riflessione filosofica sull’uomo e il Novecento vede la nascita di molte correnti filosofiche interessanti. Tra queste l’esistenzialismo di Heidegger e Sartre può essere una risposta alla crisi dell’antropocentrismo. Per gli esistenzialisti l’essere umano è ente aperto al possibile. Libertà di scelta e progettualità sono sue caratteristiche fondamentali, ma questa libertà comporta inevitabilmente l’angoscia e il peso della responsabilità. L’esistenzialismo nega qualsiasi determinismo e mette l’unico limite dell’azione umana nella sua finitudine

Anche se apparentemente antiumanistica, la riflessione di Michel Foucault smaschera i rapporti che legano il sapere con il potere. Secondo il filosofo francese il tanto decantato progresso delle scienze umane non risponde alla logica dell’affermazione della razionalità e dell’Umanesimo, piuttosto riflette il consolidamento di un sistema di potere, nato con la rivoluzione industriale, dedito all’assoggettamento dell’essere umano, in modo che possa diventare strumento utile al sistema produttivo. Per quanto questa visione possa sembrare deterministica e priva di prospettive emancipatorie, la consapevolezza di tali meccanismi offre strumenti critici per costruire sistemi di pensiero alternativi.

La centralità della persona oggi

La nostra società globalizzata, l’affermazione del pensiero unico neoliberista, i problemi che attanagliano lo sviluppo della civiltà umana, riaprono la questione di cosa si possa intendere con la centralità dell’essere umano oggi. Sicuramente il punto di vista tradizionale dell’antropocentrismo non è più in grado di dare le risposte giuste alle sfide che ci accingiamo ad affrontare. Il progressivo deterioramento dell’ambiente causato dalla pressione che il nostro sistema economico-industriale produce sulle risorse naturali, rende necessaria una nuova visione in cui la centralità dell’essere umano non sia in competizione con la natura ma in armonia con essa.

L’Umanesimo, quale visione che mette l’uomo al centro dell’Universo può essere interpretato in molti modi diversi ed è in questa diversità che è stato declinato nel corso della storia. Attualmente una prospettiva umanistica non può prescindere da una riflessione sulla centralità della persona concreta, con i suoi bisogni, la sua esperienza unica e irripetibile, anche la sua infinita fragilità. Questo è l’Umanesimo che intendo promuovere.

Massimo Battiato

Anche nella vita quotidiana, soprattutto quando ci riferiamo all’ambito lavorativo, un diverso approccio, più legato al rispetto dell’unicità dell’esperienza umana e ai suoi bisogni, può dare risposte migliori di quello tradizionale legato al profitto e alla competizione spietata. La cosa più interessante è che, negli ultimi anni, mettere al centro le persone sembra essere diventato un imperativo categorico kantiano.

Tuttavia è lecito chiedersi quanta autenticità ci sia in queste prese di posizione o quanta sia retorica propagandistica e opportunismo. Quanto questo mettere al centro le persone è finalizzato a renderle più docili in maniera da essere più produttive e disposte ad alimentare il consumismo? Non ho la sfera di cristallo per rispondere a queste domande, ma già che si cominci a parlarne è un buon segno.